记者:曹建华先生,您的这次在中国美术馆展览的主题是“在路上”,这个题目是基于什么思考下提出来的?

曹建华:中国艺术研究院是国内一流的学术科研单位,它强调中国文化艺术的理论研究与创作实践的双重发展,这对一个中国画家来讲是非常大的挑战。这意味着,画家不仅必须在绘画语言上具备高水准,同时在中国画学理论上还要不断研究新课题,解决中国画如何面对与反映时代新发展这一学术前沿性问题。正鉴于此,我提出了“在路上”的展览主题。另外,“在路上”还是我个人在艺术领域不断探索与思考的心路历程的真实写照。我曾写过一篇短文叫《照着走,接着走》,其中思考的核心问题是在学习和创作山水画的过程中,怎样做到自然神韵、笔墨意韵和个人感受相统一,最终达到圆通无碍的化境?我认为首先是“照着走”,即尊重理法、学习传统。因为,形而上的文化修养离开笔墨技巧这个形而下的载体,就不是专业意义上的内行。其次是“接着走”,就是不受前人法度所束,革新发展笔墨传统,完成从有法到无法的本质提升,达到艺术的化境。这其中必须要集纳超越共性审美观的个性张扬,并且在点画之间自然融入个体对生活的独特感受、认识。可以说艺无止境,这条路很漫长,我正在路上。这次展览更多的是突出一种“纪游”写生的学术探索,表达的是这种探索精神的持续状态。

记者:什么是纪游写生?它和我们所说的一般写生有什么区别?

曹建华:纪游写生是通过绘画,记录学习和研究的心得感受,在探寻自然的意义,印证古人的成果的同时,探寻新的创作思路与灵感。中国古人的文化生命是极其丰富的,古人主张改造气质说,孔子在《论语》上讲:“志于道,居于德,依于仁,游于艺。”艺术是圣人学问与道德完善的补充手段。西方的求“学”是积累知识,中国的“学”是通过知识的获得来改造个人精神气质,所以,中国画的写生不单纯是为了抒发个人情感和表达艺术观念,还要画家具备家国天下的社会同情。中国画的写生必须先要“读万卷书”来积累传统的道德学养,了解圣人的理想,体会古人笔墨文化的高度。每一个艺术家的艺术创作与思考不能隔断历史,所以我前面强调“照着走”之后“接着走”的重要性。否则,我们的游历写生就成了邮差的“快递”,仅仅是将古人的东西搬运到现代,这样的写生是没有太大意义的。这就是纪游写生和一般写生的区别。

记者:古人说的“画如其人”,您是如何看待的?这在中国画的语言中如何体现?

曹建华:中国画是最能体现画家品格修养的艺术类别,它与世界上任何一个画种的不同之处就在于它是自然形成的,它不能掩盖画家的内心情感,如同写文章一样,他表达的思想,使用的措辞以及语言风格都可以反映出他的修养。中国画的历史发展形成了一系列的笔墨程式,便于表达作者的丰富情感,也能使观者更好地理解美的内涵。它其实就像一锅陈年的老汤,笔墨范式在多年锤炼之后,就会逐渐形成自己成熟的表达方式。你有什么样的审美、有什么样的品格,就会“熬”成什么样的味道,通过“味道”就能让品鉴者立刻觉察出作品归属何人。作品的艺术风格与创作者的艺术品格有较为默契的对应,这就是所谓的“画如其人”。

中国画的工具是毛笔,它的使用方式源自中国汉字的书写方式——书法,强调书写性,讲求骨法用笔是重要的品评标准。这也是它区别于一般意义上绘画的基本特征。西方人在现代绘画上开始强调笔触的重要性,正是因为他们开始认识到这关乎画家的主体精神。中国画则始终重视笔法在绘画中的呈现方式,古人重视“迹象”,孔子所说的“不践迹”,即谓不登堂入室,不踩前人迹,就很难达到一定的高度。唐代张彦远在《历代名画记》里就有“不见笔踪不谓之画”之说,见不到笔踪,就见不到画家的主体气质和思维痕迹,是为画匠之画,非文人之画。黄宾虹说山水画“取舍不由人,取舍又由人”。“不由人”的是自然规律,“由人”的是说艺术本自人为创造,山水画的理想境界是画家有意无意之间的创造,这需要不断磨练。古人对画家“笔墨痕迹”磨练的要求很高,是江湖气还是书卷气?是古雅之气还是庸俗之气?可以说,见笔墨如见人。因此,画家不仅要磨练笔墨技术,还要磨练心胸境界。

记者:您能详细讲一下您纪游写生的方法吗?

曹建华:中国山水画与西方的风景画不同,写生的方法自然也不尽相同。中国画主要是忆写,强调师造化,注重象征手法;西画是实写,强调对景写生,注重写实。中国画家一般依靠看和记忆来画,在饱游名山大川后,凭记忆作画,由于人的记忆力是有限的,不可能记住所有自然的细节。而画面打动人的恰恰是那些记忆的细节,充满了欣赏的意味。20世纪50年代中国画界强调面向自然的写生运动,画家深入生活,通过生活的感悟使中国画面貌一新。

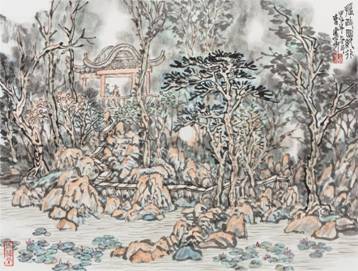

我写生的方法,基本是我老师龙瑞先生的路子,也是延续黄宾虹、李可染诸先生的路子,但又有些不同。一般而言,我来到一个地方,先浏览地域风貌,感受山川气象特点,然后查看结构走向,把写生作为创作来画,把看到的和感受到的,甚至想象的,都画到画里,所以我的绘画创作既是实景的描写又不被实景所左右。我一般采用两种办法作画:一、时间天气允许,我就坐下来进行水墨写生,尽量画得充分具体一些,但不是具象写实,注重概括抽象的特点。同时,把你想象不到的鲜活物象用笔墨方法记录下来,注重素材的积累;二、时间天气不允许,则采用铅笔速写,外加“爱派”。铅笔勾勒时,不论远近,也要把山水大的气象和局部结构表达出来,然后闲时翻开速写本,打开“爱派”进行追忆创作,这又是另一番写生。

记者:看您的作品常以线为主,注重山石的结构和树木的组合,这和当下中国画的时代审美有什么关联?

曹建华:古代文人画家的生活含蓄优雅,注重修为,文质彬彬,有崇尚古雅和“内美”的传统,特别强调笔法内敛。线条要“毛、厚、圆、重”,反对涂抹和刻板,反对背离书写传统的创新。赵孟頫认为,“作画贵有古意,若无古意,虽工无益”、“写竹还要八法通”等,这实际是在强调通过书写用笔来传达一种源自老庄的“自然”精神。山石的结构和树木的组合,其实也是每个人对自然的感受和复制,因为个人感受与阅历趣味的不同,处理的方式也就不同。山水自然有许多趣味之处,如传统树法中画两株树,要么叫扶老,要么叫携幼,画多株树木也如人群的聚立,互相顾盼,相互和谐;画石头也要如画人,要有气骨,大小相间的山石要如稚子抱母,或如老臂独出领孙,总要体现一种血脉相连的感觉,这就是中国文化的独特之处。它是通过绘画来教化人们,所以中国画本质是象征性的而非写实性的,写生中就要体会这种独特的文化性。孔子在《论语》中说:“古之学者为己,今之学者为人。”中国画显然是一门修养个体身心的“为己”的艺术。但为己就是“为人”,自己做好了,社会自然和谐,这是永恒的话题。现代世界更需要相互尊重、和谐相处,而不能彼此“隔”地太厉害了,要强调文化“共融”。

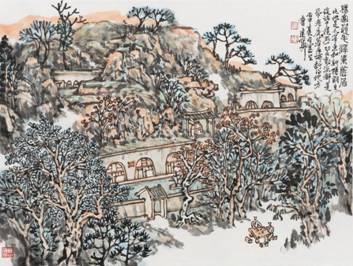

记者:我注意到您的作品中有些构图与传统构图有很大不同,有些甚至把不同的地域景观组合在一起,很有新意。对此,您能谈一下吗?

曹建华:绘画的构图现在称构图,过去称章法,也就是谢赫六法中的“经营位置”。一般来讲,中国画的三要素:笔法、墨法、章法,传统将章法放在最后,不是认为它不重要,而是在传统看来,章法和时代联系更为紧密。笔法、墨法跟传统的继承联系更紧密,尤其是笔法,赵孟頫甚至说过“用笔千古不易”,墨法一是要继承,二是要从自然里去找寻,两者和合才称墨法齐备。章法关乎天地位置,给画家留有广阔空间,体现个性和时代审美的独特性。我在创作时往往把不同地域的写生感受根据画面需要进行了调整和剪裁,使物象为笔墨服务,为意境服务,通过章法传递物象和心像之形,所以不会重复,不易雷同。(赵毅)