东西方戏剧的缘起

从形式上看,戏剧脱胎于宗教仪式、巫术舞蹈与神灵崇拜。最初的戏剧,其实就是一种口头的韵文,一种拥有节律的咏唱,我们可以将其称之为“诗”(当然,这是最广泛意义上的诗)。在文字尚未出现的世界里,那种与自然通达同体的美好韵律,借助了人类的口耳,完整而生动地表现出了天、地、人之间的关系图谱。这种浑然天成、自然而然的咏叹对于人类心灵的撞击,是当下通过文字阅读,经由眼睛最后汇入大脑的过程所无法比拟的。故而,诗当之无愧地居于一切文学形式之首,亦是一切文学形态的鼻祖。《诗》有云:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”正是因为如此,从诗歌到舞蹈,从内在的情志飞扬到外在的吟咏舞动,是人类同自然相和相成的真切表达。在留存至今的许多原始部落中,我们仍旧能够看到丰富多样、浑然天成的长调乐舞。

东西方戏剧的缘起

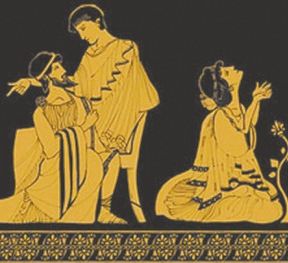

古希腊戏剧最初的源头,是对酒神狄奥尼索斯的祭祀和庆典。在历史演进的过程中,这些祭祀活动逐渐转变成了有合唱队伴奏、有演员表演,有幕布、有背景、有情节、有面具的综合艺术样式。这些戏剧大多取材于神话故事、英雄传说尤其是荷马史诗中的人物形象。古希腊戏剧,尤其是悲剧的主题是非常严肃的。在亚里士多德的《诗学》中,专门谈到了悲剧的“净化”作用。由于不可抗拒的无常命运,悲剧人物陷入了极端的矛盾冲突。他们虽然以顽强不屈的精神与命运展开了激烈的斗争,但都以失败告终。亚里士多德认为,这样一个悲剧性过程的完整展示,能够激发人类的怜悯与恐惧之情,从而达到净化灵魂的作用。在雅典城邦制的规定中,定期观看悲剧是公民应尽的义务。所以,我们可以想象,当时的戏剧表演是一个何等壮观的场景——台上是身着华丽服装的合唱队,还有佩戴夸张面具的戏剧演员;台下是凝神静默、精神高度集中的观众。在没有任何音响效果的彼时,台上台下所聚集起来的专注,产生了一种巨大的能量,使得人与神之间、人与命运之间的抗争显示出了无与伦比的悲壮与高贵。正如索福克勒斯的《俄狄浦斯王》所展示的,“命运它不是一个有形的敌人或具体的力量,而是一个无法改变的存在,一种不可逾越的局限。但,人在其中,依然显示了崇高与壮烈。”

与古希腊相对,中国的春秋战国时期,在娱神的歌舞中也逐渐演变出了娱人的凝聚仪式,发展出了诗乐歌舞俳优唱叙的艺术百戏。不过,当时的中国,在艺术百戏中,尤以诗乐为要。完备的礼乐制度是作为国家制度的重要环节而存在的。而以《诗经》为代表的文学传统,更是奠定了中国“以诗言志”“以诗明志”的文化政治氛围。直到元代,由于元杂剧的兴盛,我们的戏剧才有了更多百姓情态,进而走向了成熟。