周根宝笔名阿豹,字夏商,1945年3月生于上海,祖籍浙江宁波。毕业于上海市美术专科学校,上海大学美术学院中国画系。曾任职上海博物馆,任教上海大学美术学院,九十年代初移民美国,为“世界艺术画廊”专职画家。主要作品戏曲人物《野猪林》曾获“北美水墨画大赛”金奖,《马球图》获北京“世界华人美术大展”收获奖。现为上海大学兼职教授、中国美术家协会上海会员、中国戏曲人物画研究会特约画师。

一

周根宝笔名阿豹,字夏商,1945年3月生于上海浦东东昌路,现在是繁华的陆家嘴,当年还是一片乡野。明朝嘉庆帝师——大书法家陆深就生活在此地,而后陆氏家族墓园亦坐落于此地,故而此地得名陆家嘴。

解放前,这里是穷人的聚集地。那些从江浙皖一带逃荒来此的贫民,用芦席稻草在当地搭建了无数棚户小区。按照老上海的说法,陆家嘴是当时典型的“下只角”(贫民区),聚居的都是底层的贫民。

周根宝的母亲是个戏迷,这个从11岁就进英美烟草公司做工的“宁波小娘”嗜戏如命。虽然她不识字,但他希望儿子成为文化人。周根宝五岁时,被送进私塾,刚念完“赵钱孙李”之类的识字课本,母亲就买来《梁山伯与祝英台》的唱本,要他一段段唱给她听。

在烂泥渡路花园石桥转弯角落的场地上,几乎每天都有走江湖的艺人在变戏法卖拳头,更多的是唱绍兴戏、江北戏,还有上海的本地滩簧。这些艺人穿着简陋的行头,化妆更为马虎。他们常常是在面孔上涂上点蹩脚的油彩,一把胡琴,一块滴笃板的伴奏下就开场了。那时,小根宝就会挤在水泄不通的人群里,听唱学唱。聪明的小根宝听了几遍,便像模像样地表演《卖红菱》《阿必大回娘家》等等。

小根宝最喜欢的莫过于“小热昏”了。“小热昏”是当时广泛流行于江浙沪一带,以吴语为主的曲艺(俗称“卖梨膏糖”),是九腔十八调通俗的马路说唱。一个演员站在高高的凳子上,旁边的一个小桌上放着小箱子,装有各式梨膏糖。上方悬挂着一盏汽油灯,用小锣开场来吸引观众。观众绝大部分是小孩。“小热昏”语言通俗,很受大众的欢迎。那些戏文,像《隋唐演义》《大明英烈传》《白娘子永镇雷峰塔》《碧落黄泉》等等,小根宝早早烂熟于胸。

小根宝也进过剧场看戏。那时在烂泥渡路上也算有家稍正规的剧场。说是戏院,实质上是沿街二三间房子打通而成。烂泥铺盖的地面上放了十余排长椅子。在他印象中,他们都唱得很好,特别是当这些演员来一句模仿徐玉兰、尹桂芳、范瑞娟等名家的唱腔时,台下的戏迷便会高声喊叫,这样的热闹正是当年最开心的事。

有一天小根宝过了江,去了浦西的“大世界”。那是他舅舅——一个煤球店的伙计领他进去的。这里是京剧的天地,一个令人目眩神迷的世界。

小根宝第一次看京剧,是传统剧《十八罗汉收大鹏》。他被剧中宏伟的场面及绚丽的布景迷倒,而演员的武功——大翻、 小翻、踢枪、舞棍,铿锵的锣鼓点子,悠扬的京剧曲调, 都在他幼小的心灵中埋下了极为深刻的印象。就在这“大世界”里,他看了不少有名的武戏,如《火烧红莲寺》《挑滑车》《三岔口》《八大锤》等。

十几岁时,周根宝观看李少春与袁世海主演的《野猪林》。剧中林冲的委曲求全及鲁智深的豪迈仗义,使他感动落泪。花脸的粗犷,武生的英俊,再加上两个丑角(公差)的滑稽和可爱,从美学的角度来说,该戏从节奏、旋律、造型对比等都堪称是戏曲艺术上的典范。这出戏每个场面都是独立的一幅画。特别是当两个公差欲加害林冲时,从天而降的鲁智深,一声巨吼,更是把画面推向了高潮。这些美好的记忆为他日后的创作埋下了种子。

二

1961年,周根宝考入上海市美术专科学校预科,俞云阶,吴大羽,周碧初、潘天寿、王济远、蒋兆和、应野平等是学校老师。张充仁教解剖,颜文樑教透视,哈定教色彩,白蕉教书法,孟光教素描兼班主任。那是一批绰绰有名的大教授。

在学校,他的上铺是陈逸飞。那一年,陈逸飞不巧骨折。周根宝没有犹豫,背着他去上课,一背就是三个月,为此他们结下了深厚的友谊。

读书的时候,周根宝能支配的钱很少,画画需要更多的钱,老师说,画油画,一笔就是几分钱。为了节省钱,他只好买水粉画画,因为水粉便宜。纸贵,他跑到买残纸的商店,二角钱,买一斤毛边纸。自己装订成册,画速写,画素描。

正是这样的条件,激发了周根宝学习的积极性,在校期间,他刻苦学习,利用一切学习的机会,如饥似渴地掌握绘画的技巧。

一次,应野平先生让他们临唐寅的《东方朔》像,东方朔的胡须、发丝必须一根一根画出来,不得走样,少一根就打不及格!有这样的严师,周根宝不敢有半丝懈怠,他的作业被老师打了高分。

这种高强度的训练,使周根宝练就了中国传统笔墨技巧,养成了他对中国传统绘画的情有独钟。

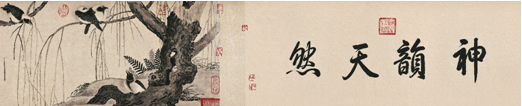

1963年,周根宝被分配到上海博物馆,做古代绘画的临摹与复制工作。上海博物馆、故宫博物院,他是临摹的常客。上海博物馆唐代《孙位高弈图》,宋代范宽的《雪麓早行图》,宋徽宗赵佶的《柳鸦芦雁图》,明代唐寅的《送别图》《秋风纨扇图》,元代倪瓒的《渔庄秋霁图》《摹柳鸦芦雁图》等等经典绘画的临摹作品,都是出自他手。《清明上河图》,人物有800多位,仅仅临摹一把胡子,就是一个上午。这幅画,临摹下来,至少90天。周根宝踏踏实实,临过五遍。

在前不久,观看周根宝绘画艺术展时,我看到了他临摹的《朝元仙杖图》,笔法细腻传神,深得原作的精神。

在文博界,大家知道,虽然现在有很高超的复制技术,一般印刷、珂罗版印刷,高仿印刷,现代的高仿印刷技术几乎可以乱真。但文博界坚持对临。虽然在临摹的过程中有些损失,甚至有些走样,但临摹的作品仍然被认为下真迹一等。如果真品不在了,临摹的就是真品。换句话说,如果这幅古典绘画作品只有周根宝临摹了一张,原作不在了,周根宝临摹的这张就是“原作”。

由于原作保管的要求高,许多博物馆将替代品展出,周根宝的一些临摹作品常常作为上海博物馆藏品的替代品展出,供观众欣赏。

三

80年代初,上海市文化局出版八开四版的小报《舞台与观众》。周根宝借调,担任编辑和记者。主要任务就是介绍上海戏曲单位的演员动态和演出近况。他有机会天天看戏,拍照、画速写,往往是每天上午在剧院看彩排,下午采访演员,晚上则在各剧场看正式演出。那时上海的人民大舞台、天蟾舞台、美琪大戏院等热门场所的第一排,少不了他的身影。

那几年,周根宝将《牡丹亭》《长生殿》等名戏看了无数遍,由于小时候看戏的习惯养成,竟然百看不厌。

开始,周根宝像多数画家一样,参照照片,忠实地还原形象。但不久他发现,画里面少了什么,少了趣味、韵味和动感。

于是他实验用中国画的墨色线条,去表现上海昆剧团演出的《断桥》中,白素贞与许仙的一段双人舞蹈的戏。伴着水袖飘带的舞动,随着音乐的节奏,这张画得到了专家的肯定。这也大大鼓励了周根宝的实践活动。

从此,戏剧人物画成为周根宝艺术创作中最重要的绘画题材。

1984年,周根宝回到母校——上海大学美术学院任教(前身是上海市美术专科学校)。在任教过程中,他一面加强绘画基础训练,一面进行戏剧人物画的创作。

1987年,他收到台湾汉光出版社的约稿信:《西厢记》人物一百幅。这是对他戏剧人物画的肯定。

90年代初,美国纽约某画廊需要一位专职画家,曾经的挚友陈逸飞首先推荐了他。

好像挣了些钱,似乎一切都很美好,也有不对劲的地方,周根宝面对的似乎是永远画不完的订单,这些行画对一位艺术家有什么意义?周根宝陷入了无法自拔的困惑。几年后,身为古陶瓷专家的妻子到了美国,看到他的状态,明确告诉他:“钱你不要考虑,画自己的画吧。”

纽约市皇后区,有一个中国画家村。夏葆元、李山、倪军等人都在那里。自己的时间多了,周根宝与大家一起,喝咖啡、谈绘画、谈创作。

移居美国后,周根宝开始零距离接触克利姆特、毕加索、米罗、康定斯基等巨擘的作品,他领悟到,那些所谓的变形、抽象及任何形式的改造革新都不是“空中楼阁”,是建立在深厚的基本功之上的。

如果将自己新的领悟渗透到自己的绘画创作中,他日夜思考。有一天他终于悟透了,于是,他的戏剧人物画有了新的面貌,新的飞跃。

四

我以为,周根宝的戏剧人物画有几个特点。

一是速写功底深厚,善于捕抓动感瞬间。

早在上世纪80年代,周根宝的戏剧人物画就得到了大家的关注。1984年,上海大学美术学院院长李天祥率先在解放日报上撰文,认为周根宝的戏剧人物是“把前人甚至摄影也无法表现的动态,以中国的传统笔墨实现了” 。

如今,画戏剧人物画的人不少,但画出自己风格的不多。关良、韓羽、马得都是前辈画家,有自己强烈的个人面貌,再画,会是更大的挑战。

兴趣源于生活,艺术源于生活。

绘画必须懂得观察。周根宝从小生活在戏剧的氛围中,他乐得其中。看戏剧,学戏剧,画戏剧,几乎是他生活的全部,因此,他选择画戏剧人物画也就顺理成章了。

画出动感,是周根宝戏剧人物画的特点。

他画的《水漫金山白素贞》《京剧武戏之一》等,强调画面的动感,线条飘逸,轻重缓急的节奏把握得恰如其分,人物面目的“实”与身型、服饰的“虚”形成对比,动静结合,浓淡相宜,舞台动感中的最美一瞬抓得准确传神。

能画出动感,造型又要保证准确,这恰恰得益于他早年的基本功——速写。

周根宝一直重视速写,上学时,买了那么多几毛钱一斤的便宜纸,正因为画得太快,画得太多,没钱买好纸,贫穷的他没有选择。但他不放弃,大量画,而这画,就是速写。火车站、弄堂口,戏剧舞台,都是他画画的好场地。几十年,画了多少速写,恐怕连他自己也说不清了。画速写与对着照片画最大的不同是:画照片,照片是僵死了,不动的,是什么样就是什么样。而画速写,画的是记忆,是画家将刚刚看到的经过审美的头脑加工,画出自己认为最美的一个瞬间。画戏剧人物画,尤其对速写要求很高,今天的年轻人速写功底远远不如老一代,我们在火车站,在许多公共场所,已经见不到小画家了,取而代之是摄影,但速写是无法被摄影取代的。

戏剧人物画,曾经的大师已经远去,新人因为速写的局限,没有更多接班人,周根宝继老一辈画家之后,成为戏剧人物画的领军人物是时代的选择。

二是中西融合,求新求真

周根宝认为艺术就是创新,但如何创新,是考验一位艺术家的智慧。他认为:“西方人认为绘画追求的就是形式与技巧。而传统中国画在千百年的发展长河中,从人物线描中的‘十八描’,山石皴法的归纳,以及从树木、云、水等自然景物中提炼出的各种技法,其实都是每个时代在追求形式创新的结果。远的不说,近的如八大山人、石涛,与‘四王’相比,他们的笔墨技巧,构图形式都焕然一新。齐白石、潘天寿的花鸟,更是脱颖而出。这些大师为什么能使中国画变得如此引人入胜,究其原因就是他们在植根于民族传统土壤中的不断变化与创造。”

在国外的几年中,周根宝接触到西方绘画大师的原作,从中有所感悟,并在戏剧人物画的创作上注入了大量的西画元素。他认真剖析米罗、毕加索的造型手法,研究他们常用的基本元素,比如手的变形画法,块面的切割,形体的组合、色彩的排列等,他将这些技法灵活运用在作品《游园惊梦》《春香闹学》中,这些作品有米罗、毕加索造型手法的影响。

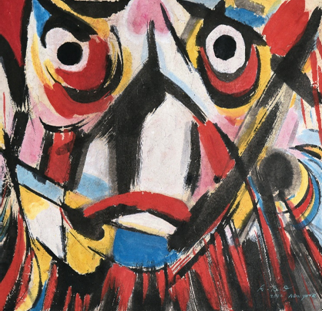

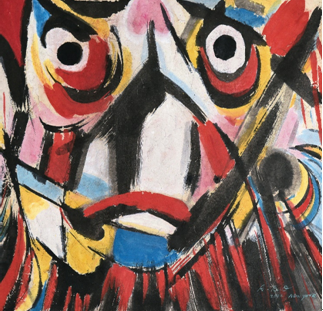

他在戏剧人物画题材上,有新的拓展,比如脸谱的画法,大胆色彩,新的构成,这都是以往我们没有见过的或很少见的。

他曾拿一些变了形的“京剧脸谱”求教于方增先先生。方增先认为他已经走得很远很远了。他认为:“只有不断实践才能使中西方的理念融会贯通。不要担心目前在画中出现二种不同的极端,画着画着慢慢地就会把你自身的经历与修养融合进去,我相信假以时日,你一定可以创造一个崭新的面貌”。

三是简笔、稚笔兼得,笔墨线条趣味生动

关良是戏剧人物画开山之人,也是最早将西方现代派的绘画理念引入中国传统水墨画之中的画家。

关良以简驭多,生动传神,是大师级的画家。我的前任,中国美术出版总社原总编辑王铁全多次谈到,关良的艺术价值远没有被大家所认识。我曾经在一位藏家手中,看到一个极小的册页,200开的样子,有十二张图,潘天寿、林风眠等大家都在其中,小开张,都是大写意画家。关良的一张戏剧人物也在其中,笔墨功夫极强,生动简练,令人赞叹。韓羽、马得也是戏剧人物画的高手,他们都强调笔墨的韵致。

周根宝在简笔、稚笔方面向前辈学习,以少少许胜多多许,他在作品中尝试用简笔表达自己的思想感情,能省略的尽量省略,突出主题,突出线条和色彩的美。同时,在他的作品中,线条又充满了稚趣。

周根宝几年前曾经看望老师方增先,并做过一个访谈。方增先的人物画曾经是美术界的一面旗帜,形体之准,笔墨之精炼,被一代人学习追捧。当谈起程十发的绘画时,方增先问周根宝怎么看。周根宝说,程十发的造型看上去不准,但他的线条极有趣味,反而符合美学的规律,方增先十分认同。

周根宝藏有程十发几张漫画。那是“文革”时期。程十发先生经常被批斗和审查。一天,造反派要求程十发为宣传文字配漫画,程十发随手画出几张形象夸张生动的漫画。周根宝在一旁磨墨裁纸。几天后,有心的周根宝将墙上的漫画摘下来,藏到浦东烂泥渡路老家的阁楼上。这些作品对周根宝都有强烈的震撼。

程十发曾经说过:“画中国画、形成独特的画法,风格很重要。要画得与别人不一样。要形成个人的风格,先要形成个人的艺术性格。”

周根宝画了《断桥》《惊梦》《野猪林》《三岔口》等等许多戏剧小品,线条稚拙简约。他的笔墨在稚拙中含灵秀,可见浑厚的金石味道。而在这浑厚的笔墨中有一种天真烂漫的情趣,这正是周根宝的戏剧人物画的精髓,风格是用来表现的,是用来表现人格的,而天真烂漫正是我见到的周根宝先生。也正是他的艺术性格的体现。

周根宝在戏剧人物画上寻找自己的艺术之路,他有京剧脸谱类的题材,也有大场面的戏剧人物,这是前辈们几乎没有涉及的领域。

他的作品如《水漫金山》《八大锤》《长坂坡》等,大场面,人物众多,动感飞扬,背景关系复杂。这些作品展出时,视觉冲击力强,又有韵致趣味,吸引许多人驻足欣赏。

五

周根宝90年代在纽约北美画廊举办了他的第一个美术展览,题材是喜剧人物,构图打破中国画的常规方式,色彩浓重,这都是他的绘画思考和实践,引起了中国人的赞叹,也引起了外国人的好奇。

2010年,世博会即将召开,周根宝受邀为世博会中国馆绘制大型壁画《大唐迎宾图》。他采取敦煌壁画与中国古典长卷的方式展现这个主题,借大唐之威,寓当今盛世。博得了观众的好评。

2012年、2013年,周根宝先后在中国上海、新加坡举办“中国风——戏剧人物画”、周根宝画作展等展览。

2017年12月17日,由上海市海外交流协会主办,新加坡黑土地美术馆、美国纽约世界画廊协办的“古风遗韵”——周根宝中国画作品展,在人民美术出版社美术馆隆重开幕。

这个展览全面展示了周根宝几十年来创作的作品,更多是新创作的作品。这些作品写意泼彩淋漓,细节准确到位,充分展示了作者对笔墨的准确把握及开阔的绘画世界观,给观众留下深刻印象。

周根宝将自己独特的阅历、丰富的生活积淀,化为自己的艺术学养,承上下五千年中国传统文化,集世界美术的思潮变化,融铸自己独特的绘画符号,独特的京剧人物面貌。在他的作品中,既有传统中国画的圭臬法度,又有西方现代美术构成元素的滥觞。我们希望并期待,周根宝先生还会给我们提供更多更美的艺术作品。