红旗渠这个伟大的人造工程,历经半个世纪的时代风雨和历史变迁,现在已经作为一个客观实体镶嵌在太行山上,国家地图因为它而多了一条代表水的绿线。与此同时它也成为了一个伟大精神的发源地和发光体,现实中的人们在民族层面、国家层面、甚至国际和人类的层面上,多角度多方位的总结和提炼它神秘的精神脉络。一些关于它的概念、关于它的理论判断、关于它的逻辑推理,已经大段大段地写在教科书和一些思想理论读本上。

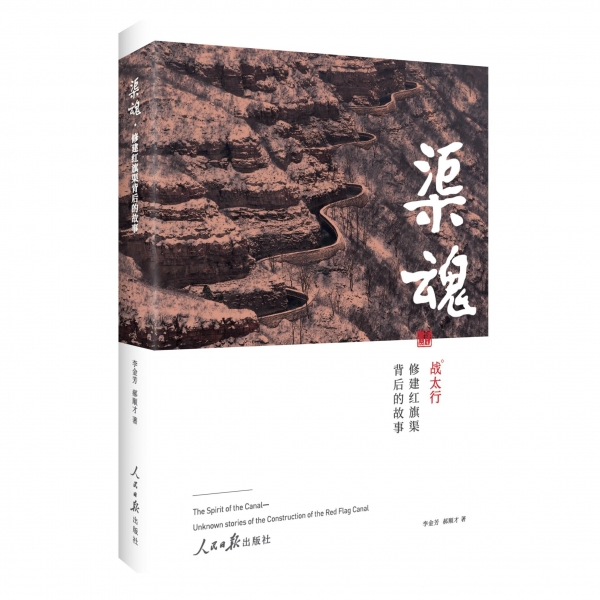

《渠魂》

但是,当人们进入太行山,面对经由活生生的十数万人之手修成的渠道,面对奔腾的渠水,面对已经凝静如铁的千里渠岸时,总会觉得对于它的任何理论概括似乎都有些无力,似乎都欠缺着应有的气息和温度。我读李金芳、郝顺才所著的《渠魂》这本书,感受到它从一定角度弥补了这方面的不足。

作者深入民间,抢救性地采访修渠人,让他们亲述当年经历。一鳞一爪,一斑一点,有些可能非主流,不全面,只是某些个体的感受和见闻,但正是他们述说的那些旮旯里的情节,带着我们返回现场、看到细节、触摸到了红旗渠更加真实的气质,而真实的事物往往更加多元、更加生动、甚至更加有趣。比如,作为红旗渠工程的主要决策者时任林县县委书记杨贵,有一个在工地上因为来时匆忙没有来得及吃饭而被饿昏的情节:当时杨贵和任羊成等几个人正沿着渠线在工地上走,他突然觉得两眼发黑,跌坐在地上。通讯员赶紧掏出三个红薯面疙瘩,想掰几块喂到杨贵嘴里,可面疙瘩冻的像铁块掰不动,就拾柴烘火烤,杨贵吃下几块才睁开眼并风趣地说:“常听人说饿死人,原来饿死也不太难受啊,一昏迷就过去了。”过了一段时间,当任羊成向别人讲这件事时,被在场的杨贵厉声制止,他这样说:“羊成,不要说了,有谁会相信你这话呢。”语气不是高大上,但应该是更加接近人物当时真实的心境,其中有无奈、有自信、也有领导与群众,管理者与被管理者之间有时候难以避免的某些隔膜。这个情节因为贴切而更加让我感动。

很多人都知道修红旗渠时学生也是上了工地的。书中详细记录了东姚公社初中学生在空心坝工地的情形,当时实行“二·一”制,劳动两天上一天课,只上语文和数学。上课时布置作业,劳动的时间里抽空自学,老师把小黑板挂在山坡树上,也借用当地学校教室,但机会很少,也考试,但并不十分严格。具体劳动时学生无定额,有的负责供应大人垒砌时使用的沙子,只要能供应上不耽误就行;有的坐在路口负责给抬石头的大人记工号,抬石头的人路过一次就在他们名字上画一道,如果达不到数量民工就得加班补上,见谁身体不适,实在完不成时,有时也会偷偷给他们多画一道。还有一个情节,学生们饿的快,往往不到开饭时间就饥肠辘辘,他们早早就把目光盯在司号员手上,一见司号员往上举号,拔腿就往饭场跑,司号员给学生开玩笑,有一次把号举在空中却不吹响,学生们只好垂头丧气往回跑,正跑着,号又响起来……这些情节可能不登大雅之堂,但是想想看,人性之义,青春之年,劳作之苦,难道不是更真实的现场之情形吗?

红旗渠工地上,妇女也顶半边天。《渠魂》具体写了一个叫范土芹的妇女的故事。1960年正月千军万马上渠时她23岁,生完小孩还在哺乳期,来到总干渠工地山西省平顺县白杨坡村,房东家一个小男孩出生半月丧母,范土芹本能地解开怀,把奶头喂进男孩嘴里……白天上山修渠,中午、晚上给男孩喂奶,眼前浮现着自己孩子的脸庞。这个故事和情节的意义是多方面的,她有关美丽、有关母爱、有关舍弃与获得、有关个体与全局、有关普通与崇高……同时也透露出,一个伟大工程的诞生包含了普通修建者多少的付出。书中还有写女性抢锤打钎的情节,“十二姐妹”分为四组,每打一锤,扶钎者都要转动一下钎杆,有时一人双手各扶一根杆。开始不熟练,扶杆者的手经常被打的鲜血直流,熟练后,握着七八斤的铁锤像文人握了一支笔,扶钎杆的也像捏着一根绣花针……这些平凡的青春女性在艰难劳动中所经历的,这种有不自由到自由到快乐的过程,让我佩服、欣慰,心底生起无尽的涟漪。

《渠魂》中还有许多来自五十年前修渠现场的声音。现在我们对红旗渠上的重点工程桃园渡桥似乎有些熟视无睹了。但是,在当时,怎么能让渠水、河水、公路同时通过这道宽100米、深24米的自然河道却是修渠者们的一个大难题。红旗渠指挥长马有金组织一线民工和技术人员开会,让大家提方案。他说:“因为你们就在现场,了解比较多,动脑筋想一想,今天总得说出个所以然来。”在座的都不吭声,光抽烟,呛的有人开始咳嗽起来,马有金点将让技术员秦永禄说,秦永禄这样说:“把渠墙砌好后,用钢筋和水泥在上边现浇桥面,弄坚固,走人行车,是不是就可以下边流洪水,中间走渠水,上层当公路了?”这样一个在后世被反复提及的技术含量很高的项目,最初就是这样似乎有些波澜不惊地在某种沉闷、热烈而又平易如常的气氛中诞生出来的。

有一段写具体劳动场面的文字很传神。“抬土是有指标的,为了完成任务,都是来回小跑,现场专门有人员负责广播,谁抬的多,跑得快就受表扬,插红旗;抬的少,跑得慢,受批评,插黑旗。当时人们都很要面子,谁愿意丢人现眼呀?”朴实的叙述中让我们感到当年现场上精神之旗在飘扬。要面子,这本来就是我们这个民族得以创造奇迹的根本动力。另外一段文字现场感也很强:“东方刚露鱼肚白色,大家就在一阵鸟鸣声中起床,洗过手脸就开饭,7点吃罢上工,中午12点下工,吃罢午饭没什么停留又赶往工地,晚上擦黑下工。两头都能见到月亮。一开始听号收工,后来工地分散,有的角落听不到,那时候又没有手表,捉不准时间,就改成看升旗收工,工地最高山头竖一木杆,安排专人拽一根绳子把一面红旗升到木杆顶上,红彤彤的迎风招展。”

这些文字让我们返回现场,亲临其境,仿佛触摸到了红旗渠精神的肌理和质地。这种感觉真是非常好。

但是,返回现场并不容易。都江堰当时是什么情形,我们已经很难返回现场;西安出土的秦兵马俑方阵同样是人工创造的奇迹,但岁月和时间的屏障早已割断了我们的视线,如此精美恢宏的艺术造物如果能够再现一些制作现场秦人们的劳动细节,那该是多么的好啊!

正是从这个角度,我赞赏《渠魂》这本书,感谢它的作者,并向广大读者欣然推荐之。

(作者系河南省作协理事、安阳市作协主席)